Dossier • Radioactivité : quels risques aux faibles doses ?

Les paradoxes des faibles doses d’irradiation

Publié en ligne le 10 mai 2016 - Nucléaire -- Les paradoxes des faibles doses d’irradiation (Jean-Philippe Vuillez)

- Les unités de mesure

- Effets pathogènes des radiations : les leçons d’Hiroshima (Bertrand Jordan)

- Accidents nucléaires : faut-il toujours évacuer ? (Michel Gay)

- Du nouveau sur l’effet des faibles doses de rayonnement ? (Hervé Nifenecker)

- Note de lecture : La radioactivité est-elle réellement dangereuse ?

Ce petit dossier aborde la question des faibles doses d’irradiation, le plus souvent liées à la présence de radioactivité dans l’environnement, de leurs conséquences et de la nécessité de s’en protéger – ou non. Ses éléments pointent, chacun à leur manière, le fait qu’il existe, indéniablement, une défiance, une crainte, voire une peur réelle, de ces faibles doses d’irradiation dès lors qu’elles sont liées à une activité humaine, y compris, et c’est un premier paradoxe, lorsqu’elles sont du même ordre de grandeur que l’irradiation par la radioactivité naturelle, contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose. Il faudrait donc s’en protéger, alors même qu’aucun effet sur la santé n’a jamais été mis en évidence et que les mesures de protection peuvent générer des inconvénients, eux bien réels. Ce qui est redouté, c’est le fait que les éventuelles conséquences sont du domaine de l’hypothétique, avec une probabilité très faible, mais ne permettant pas d’exclure la possibilité d’effets tardifs et donc redoutés comme on redoute d’avoir un jour un accident. Ici, l’accident est un cancer et « probabilité » est entendu comme « probable »…

Un second paradoxe est le fait que, alors qu’on diabolise une contamination radioactive insignifiante lorsqu’elle est accidentelle (bien entendu, si elle est massive, c’est un autre problème), on administre tous les jours à des patients, en médecine nucléaire, des médicaments radioactifs permettant des études scintigraphiques ayant une forte valeur ajoutée pour le diagnostic et la surveillance sous traitement de très nombreuses maladies.

Ces explorations, et les situations similaires de contaminations accidentelles liées à une pollution environnementale, génèrent des irradiations hétérogènes de l’organisme mais dont l’équivalent corps entier, apprécié par la dose efficace, reste très inférieur à 100 mSv. Or, en dessous de cette valeur, aucune étude épidémiologique n’a jamais pu montrer une quelconque surincidence d’une quelconque pathologie, en particulier de leucémie ou de cancer. Pourquoi alors cette peur latente, et les angoisses que cela génère ?

Un premier élément de compréhension est lié au caractère imperceptible des rayonnements à faible et a fortiori à très faible dose. Intuitivement, chacun comprend, sans qu’il soit nécessaire de le démontrer, que le risque lié à la vitesse augmente avec celle-ci, et qu’une voiture qui roule à 2 km/h ne représente pas un réel danger ; ou, lorsqu’on évoque les dangers liés à l’alcool, ceux-ci ne concernent pas la seule coupe de champagne prise pour fêter une promotion… Mais avec les rayons, dont on ne perçoit pas l’aspect quantitatif, le danger est perçu comme entier et non graduable. Un bon exemple est celui de l’acharnement de certains à penser, et à affirmer à l’encontre de toutes les études, que le nuage de Tchernobyl, dont c’est le trentième anniversaire et qui a bien traversé notre pays, est responsable d’un grand nombre de cancers thyroïdiens en France… alors que les doses à la thyroïde qui en ont résulté sont de l’ordre de 1 000 fois inférieures à celles capables d’induire un cancer.

Un second élément découle directement des principes de la radioprotection du fait de l’hypothèse de la relation linéaire sans seuil (la fameuse « RLSS »), non fondée scientifiquement pour décrire et expliquer les phénomènes mais légitime pour la prévention des risques dans la mesure où elle conduit à des normes de protection très exigeantes : on cherche de principe à toujours diminuer les doses reçues (même lorsque, comme chez les patients qui passent des examens irradiants, elles sont parfaitement justifiées), ce qui conduit pour les travailleurs exposés et le public à fixer une limite réglementaire, de 20 mSv sur les douze derniers mois pour les premiers, et de… 1 mSv par an pour le second, alors que l’irradiation naturelle est déjà 3 à 5 fois plus grande en France… Ce principe est excellent pour la protection, puisqu’il revient à limiter la dose à 1/100e du seuil de dangerosité… Mais, alors qu’on se rend très bien compte des effets de la limitation de vitesse sur les routes, ici comme la dose est invisible, la limite réglementaire est assimilée au seuil de dangerosité. Avec cette pirouette intellectuelle qui relève, au choix, du fantasme, de la croyance ou d’une appétence pour le catastrophisme : « si la limite est si basse, c’est bien que c’est très dangereux ».

Et ce alors, redisons-le, que l’épidémiologie n’est jamais parvenue à montrer un quelconque effet décelable ! Mais le paradigme, qui semble progressivement s’imposer, d’avoir à démontrer qu’une chose n’existe pas (ce qui est impossible d’un point de vue logique), condamne toute approche rationnelle. Il faut beaucoup de pédagogie et de pugnacité pour convaincre une personne qui a reçu une faible dose que celle-ci n’a aucune « chance » de provoquer chez lui un cancer dans 15 ou 20 ans, alors que la probabilité qu’il en fasse un est au départ de 25 % environ ! Et encore plus de lui faire accepter que, s’il présente un cancer, celui-ci ne sera en aucun cas lié à son irradiation…

D’ailleurs, peut-on en être certain ? Non, assurément. Mais si aucune étude épidémiologique n’a rien pu montrer, c’est certainement que les faibles doses (à commencer par l’irradiation naturelle), ne jouent qu’un rôle très marginal dans la cancérogenèse, si l’on suppose que ce rôle existe.

Pour finir, la biologie, plus précisément la radiobiologie, peut aider à mieux approcher la problématique de façon scientifique et rationnelle. Il n’existe pas actuellement de « signature radiologique » des cancers, même si dans quelques exceptions on peut presque affirmer le caractère radioinduit. Mais les connaissances progressent, et tout porte à penser qu’on pourra démontrer qu’il existe un seuil de dose pour les effets stochastiques, c’est-à-dire pour avoir une augmentation du risque de cancer. Deux pistes de réflexion peuvent être proposées. Tout d’abord, il existe une confusion entre les effets physico-chimiques et les effets biologiques des rayonnements. Toute dose d’irradiation, même la plus infime, correspond à un dépôt d’énergie dans les cellules où l’on peut parfaitement mettre en évidence les altérations moléculaires qui en résultent. Il n’y a pas de seuil pour les effets physico-chimiques. Mais pourquoi, lorsqu’on parle de radioactivité, ces effets moléculaires sont-ils interprétés comme forcément délétères ? Alors que nos cellules sont en permanence le siège de bouleversements moléculaires liés à de très nombreux processus. Car ce qui importe, ce sont effectivement les perturbations du fonctionnement cellulaire, et la probabilité de transformer une cellule en cellule cancéreuse n’augmente en réalité que pour des taux de lésions moléculaires très élevés, tant sont grandes les capacités de réparation et de détoxification des cellules.

Ensuite, il faut garder en mémoire que le vivant est un équilibre dynamique, et non un processus linéaire. La survie cellulaire résulte de la compétition entre des mécanismes de maintien des activités cellulaires et de la capacité des cellules à se diviser, et des mécanismes de mort programmée (apoptose). Comme beaucoup d’autres agents, l’irradiation peut, selon les conditions, perturber cet équilibre dans un sens ou dans l’autre. C’est bien pourquoi les seuls effets physico-chimiques ne permettent aucune prédiction d’un effet biologique.

Terminons à ce propos en évoquant un autre paradoxe – qui n’est d’ailleurs qu’apparent : après un accident comme Tchernobyl, un des problèmes est l’induction de cancers de la thyroïde par l’iode 131 ; ceci est une réalité, qui ne concerne que les fortes doses reçues par la thyroïde des enfants de moins de 5 ans (dans le cas de Tchernobyl, les cas de cancers thyroïdiens n’ont concerné que les enfants vivants autour de la zone d’accident et qui n’ont pas eu d’administration d’iode stable – expliquant le fait qu’en France, aucun cas n’est imputable à l’accident). On peut donc penser que l’iode 131 est délétère sous certaines conditions. Mais d’un autre côté, on l’utilise en médecine nucléaire pour traiter ces mêmes cancers de la thyroïde (en complément de la chirurgie) et les guérir la plupart du temps, y compris lorsqu’il existe des métastases. L’explication tient au fait que l’irradiation agit dans un cas sur les mécanismes de cancérogenèse, dans l’autre cas sur la stimulation de l’apoptose. Mais dans les deux cas, les activités en jeu (donc les doses délivrées) doivent être conséquentes. Si l’on revient au sujet de ce dossier, qui est celui des faibles doses, on doit vraiment être conscient que celles-ci sont en pratique d’une totale innocuité.

La radioactivité du sol est émise par de nombreux éléments radioactifs présents dans l’écorce terrestre, comme l’uranium et le thorium. Elle varie selon la nature du sol ; elle est ainsi cinq à vingt fois plus élevée dans les massifs granitiques que sur des terrains sédimentaires. La radioactivité des eaux ne reflète que partiellement la nature géologique des terrains traversés. Tout dépend du caractère chimique de l’eau et du degré de solubilité des radionucléides. Les eaux minérales sont plus radioactives que les eaux de surface, et certaines eaux souterraines sont riches en gaz radon dissous. La radioactivité de l’air est essentiellement due au radon 222 sous forme gazeuse, lui-même issu de l’uranium 238. Cette composante (la plus importante de l’exposition naturelle) est très variable. Elle dépend de la richesse du sol en uranium 238, de la porosité du sol, des matériaux de construction et de la ventilation de l’habitat qui concentre par confinement la diffusion du gaz radon. Ce gaz, ainsi que les produits qui en dérivent, se fixe dans les voies respiratoires. La radioactivité du corps humain, de l’ordre de 120 Bq/kg (8 400 Bq pour une personne de 70 kg) est due avant tout aux isotopes radioactifs naturels des constituants cellulaires. En premier lieu le potassium 40, radioélément de 1,248 milliard d’années de période : l’organisme contient environ 160 grammes de potassium (principal cation intra-celllulaire) et, l’abondance isotopique du potassium 40 étant de 0,01167 %, on montre facilement que le corps humain contient en permanence environ 4000 à 6000 Bq de potassium 40 (selon le poids, l’âge et le sexe). De façon similaire, on trouve obligatoirement du carbone 14, ainsi que divers radionucléides apportés par l’alimentation en très faibles quantités. Le corps humain est donc bel et bien une source radioactive...

Publié dans le n° 316 de la revue

Partager cet article

L' auteur

Jean-Philippe Vuillez

Professeur d’Université et praticien hospitalier de médecine nucléaire au CHU de Grenoble. Ses activités (…)

Plus d'informationsNucléaire

Conséquences sanitaires de l’accident de Fukushima

Le 7 juin 2023

Les contaminations radioactives au tritium

Le 7 juin 2023

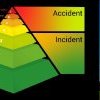

L’échelle INES des incidents et accidents nucléaires

Le 4 juin 2023

![[Conférence en ligne - 12 mars 2024 (20h)] Comment tripler la puissance nucléaire dans le monde en 2050 ?](local/cache-gd2/a0/cca2793d584ae4680a0810d51503a0.png?1709748010)